【前編】戦後ゼロ年/1964年から見る2020年 「神話」にだまされてはいけない――ディレクター・貴志謙介インタビュー

あなたは戦後日本の復興に対してどのようなイメージを持っているだろうか。中には次のように考える人もいるかもしれない。日本人は敗戦後の廃墟から立ち上がり、世界有数の経済大国として平和と繁栄を実現した――。高度成長期は、さまざまなメディアを通じて希望に満ちた時代としてノスタルジックに語られる。しかし、本当にそうなのか。

実はオリンピックの開かれた1964年は、戦後日本社会のひずみを象徴するような多くの出来事がいっせいに噴出した年だった。オリンピックを錦の御旗として、高速道路や新幹線をはじめとする巨大公共事業に莫大な資金が投じられ、安全を軽視した作業現場では、出稼ぎ労働者が長時間・低賃金で働かされ、多くの犠牲者が出た。

その一方で、五輪がらみの汚職が続発、政治家・役人・ヤクザが大金を手に入れた。突貫工事で高速道路や新幹線は完成したが、国民の生活を豊かにするためにお金が使われることは少なかった。生活環境の汚染や暴力の蔓延は、戦慄を覚えるほどすさまじかった。生活苦にあえぐ者があふれ、あたりまえのごとく、自らの血を売って食いつないだ。繁栄のかげでどれほど多くの犠牲が払われたのか、信じがたいほど忘れさられている。

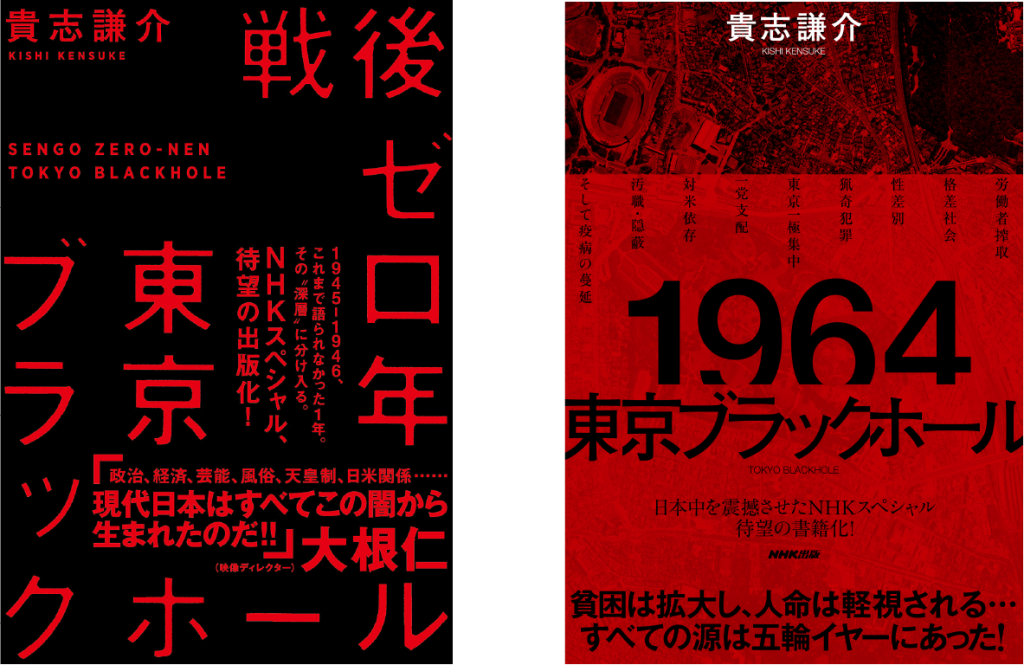

私たちの生きる2020年を見つめ直すため、そして「ポスト2020」の展望を開くために、その糸口を戦後日本に見出したいと考え、今回、編集部は映像ディレクターの貴志謙介さんに話を聞いた。2017年放送のNHKスペシャル「戦後ゼロ年 東京ブラックホール」、2019年放送の続編「東京ブラックホールⅡ 破壊と創造の1964年」の制作に携わり、同番組を基にした書籍を執筆されている。

同シリーズを通じて貴志さんが活写しようとしたのは、たとえば、戦後日本を裏から動かした「非公式の権力のネットワーク」であり、あるいは、社会の繁栄を下支えした「犠牲のシステム」だった。敗戦直後の東京でフォーマットができあがった日本の社会システムは、高度成長期に人々の生を呪縛する仕組みになって固定化され、今も温存されている――それが貴志さんの見立てである。

貴志謙介

1957年生まれ。1981年、京都大学文学部卒業後、NHK入局。ディレクターとしてドキュメンタリーを中心に多くの番組を手がけ、2017年に退職。主な番組に、NHK特集『山口組』、ハイビジョン特集『笑う沖縄・百年の物語』、NHKスペシャル『アインシュタインロマン』『新・映像の世紀』など。著書に『戦後ゼロ年 東京ブラックホール』、共著に『NHKスペシャル 新・映像の世紀 大全』(どちらもNHK出版)がある。

東京という「ブラックホール」

――「東京ブラックホール」というコンセプトを、どのように構想されたのでしょうか。

貴志謙介(以下、貴志):アイデアそのものは、ドキュメンタリーの仕事を始めた30数年前からありました。当時、日本最大の組織暴力団だった山口組の内部に潜入・密着取材をして、ドキュメンタリーを作りました(NHK特集「山口組 知られざる組織の内幕」1984年放送)。このとき、取材を通じて、世の中が教科書には載っていないようなシステムで動いていることをイヤというほど教えられ、若いディレクターだった私は大きな衝撃を受けました。当時、暴力団は、企業舎弟(暴力団の構成員・準構成員が経営する企業)を利用するなどして、政財界の利権に食い込み、法外な利益を得て、膨張の一途をたどっていた。しかもそれは、世の中を動かすもっと大きな闇の力の一部にすぎなかったのです。

――暴力団がなぜ勢力を拡大したのでしょうか。

貴志:企業舎弟などはその典型ですが、表向きは合法的な活動を装い、政治家や一般企業と結託して、利権を共有するわけです。組織暴力は、政財官界と結託し、いわゆる「非公式の権力ネットワーク」の下請けになっていたのですね。書籍『1964 東京ブラックホール』でもさまざまな事例を取り上げました。自民党内の派閥抗争に暴力団が利用されたこともありますし、大企業の要請を受けて、暴力にうったえて労組のスト破りをしたり、地方から集団就職で上京した若者たちを食い物にして、搾取したりする。例を挙げればきりがありません。その資金源は経済成長とともにますます多角的になり、利権もどんどん大きくなっていました。

組織暴力をふくむ、こうした「非公式の権力ネットワーク」の起源は、いったいどこにあるのか。これは日本社会の核心にふれるテーマであって、最近は海外の第一線の歴史家からも強い関心を持たれています。もちろん、その答えをひとことで言うのは難しいのですが、その起源は明治にさかのぼり、戦前・戦中期の負の遺産となって今に引き継がれた面もありますし、戦後、占領国であるアメリカの国家戦略と陰に陽に結びついて肥大化した面もある。

表向きには、戦後、日本は民主化され、かつての大日本帝国とはまったく異なる社会体制となった、という紋切り型のストーリーが繰り返し語られ、私たちの思考にも染み着いていますが、現実の権力のダイナミックスは、そこからは見えてこない。そもそも、そういう裏面は、公式に語られることはないのです。まさしく「ブラックホール」と言うほかありませんが、実は世の中の動きは、この「ブラックホール」を抜きにしては、本当のところは何もわからないのです。ところが世間では、あたかも、「ブラックホール」が存在しないかのように装っている。真実を見たくないから見ないようにしているだけではないのか。とすれば、「教科書には載っていないようなシステム」を映像化したり、あるいは言語化して、明確なかたちで提示することこそ、多くの人にとって、より深く物事を考えるための、もっとも重要な材料になるのではないか。そう考えたのです。

――「東京ブラックホール」というシリーズタイトルに込めたメッセージを教えてください。

貴志:ブラックホールは、理論物理学から借用した概念ですが、周りの時空を全部歪めてしまう莫大な力を持っています。そしてそこからは一切情報が出てこず、内部構造がまったく見えないようになっている。重力を権力に、そして、ブラックホールの仕組みを今も続く東京一極集中のシステムに読み替えれば、戦後日本社会のゆがみを作り出した東京のちょうどいい比喩になるのではないかと思いました。

東京の密室で決まったことが、日本全体の社会構造の決定/固定へとつながる、大きなひずみを作ってしまう。東京の中枢では何が起きているのか、見ることもふれることもできないにもかかわらず、「ブラックホール」が東京に居座って、日本の社会構造を支配している。「東京ブラックホール」というタイトルは、そういう不可視の権力構造がもたらす社会のひずみを、イメージとして表現したことばです。

――お話を伺っていると、「東京の持つ不可視の構造に迫る」のが、出発点のように思えます。着想してから30数年ということですが、やはりアイデアを実現する機会がなかなか得られなかったのでしょうか。

貴志:見えないものを見えるようにする、ということこそ、われわれ映像ディレクターの仕事なのですが、かといって、どうやればインパクトのある映像化が可能なのか。難しい課題でした。単に昔のフィルムをつなぎ合わせるだけでは、若い人に見てもらえるような番組にはなりませんし、そもそも埋もれた映像を探し出して集めること自体、途方もない作業になりますから。

ところが、思いがけないチャンスがめぐってきました。NHKスペシャル「新・映像の世紀」(2015年10月~2016年3月放送。全6集のうち、貴志氏は1集と4集を担当)という企画が実現し、時間と予算をかけて、世界中のアーカイブから記録映像を収集することができるようになったのです。その中で、さいわい、戦後の占領初期の様子を記録した映像を数多く見つけました。たとえば、日本軍が東京湾に隠匿していた金塊を占領軍が引き上げている映像や、占領軍向けの売春施設の映像などは、番組をご覧になった多くの方が、椅子から転げ落ちるほど仰天したという、発掘映像です。

さらにラッキーなことに、映像の発掘に先んじて、2007年には、戦後の旧軍人と米軍との結びつきを示唆するCIA機密文書も公開されていました。これで「ブラックホール」の内部を映し出す情報と映像が、ある程度そろってきた。これまで隠されてきたストーリーを描くための十分な根拠となる資料がたくさん出てきたのです。かねてから温めていたアイデアを、確固たる根拠にもとづき、説得力のある映像で描けるときが来ました。それが、「戦後ゼロ年 東京ブラックホール」に結実し、世に出たのです。

――「戦後ゼロ年」に続いて制作なさったのは、「東京ブラックホールⅡ 破壊と創造の1964年」です。なぜ、2作目に1964年を取り上げられたのでしょうか。

貴志:もともと、「戦後ゼロ年 東京ブラックホール」は特に若い人に見てもらいたいという思いが強かった。というのは、NHKスペシャルの視聴者は、団塊の世代が多く、どんどん高齢化しているのですね。とりわけ歴史を材料とした番組を若い人が見なくなっている。そのせいかどうか、社会の現実や歴史をめぐって、記憶の断絶が起きていることも否定できません。ですから、われわれとしては、今を生きる若い人たちに、日本社会を呪縛しているシステムは何なのか、それがどこから来たのか、そしてそれが現在どのような機能を果たしているか、突っ込んで省みるための材料を提供したいと考えました。結果としてこの放送は多くの若い視聴者に見ていただくことができ、手ごたえのある反響をいただきました。それで続編を作ろうという機運が起きたのです。

1964年は、言うまでもなく、数々の強力な「神話」に彩られた時代です。五輪神話、高度成長神話。映画『ALWAYS 3丁目の夕日』が大ヒットし、昭和30年代を懐かしむ番組が繰り返し放送され、1964年をめぐるノスタルジックなイメージは、いまだ強固です。1964年ほど、リアルな現実がかすんでしまい、本当のことが見えなくなっている年はないのではないでしょうか。

私見を付け加えるならば、「神話」というと聞こえはいいけれども、遊園地のジオラマみたいなもので、一種の幻想だと思います。1964年当時、私は7歳でした。あの時代に生きた人はみな、世間で喧伝されるイメージと、まったく異なる1964年を体験しているはずです。ところが、若い世代に当時の話をするときは、どういうわけか話が紋切り型になり、「高度成長を実現して豊かな日本を作った。あんなにいい時代はなかった」というお仕着せの物語ばかり前面に出てくる。『ALWAYS 3丁目の夕日』を見て内心、「これは違うんじゃないか」と思っても、「まあいいか……これはあの時代を謳いあげるノスタルジー映画だし」ということで済ませてしまう。

ところが、そのうちに「神話」が現実だったというようなことを言い出す人が増えてくる。多くの人にとっては心地よいイメージですからね。そして、こうしたイメージがメディアを通して繰り返し流布されると、いつしか、それが公共の真実みたいになってしまう。これは記憶の書き換えです。こういう自己欺瞞は、どこかで断ち切ったほうがいい。発掘した過去の記録映像を見ているうちに、そのことをますます痛感するようになりました。まやかしの幻像とは一線を画した、1964年のありのままの姿を描くドキュメンタリーを作らなくてはならない。その思いが強くなったわけです。

――「東京ブラックホール」シリーズの特徴は、過去の記録映像と現代の俳優が演じるドラマ映像を組み合わせた演出です。

貴志:歴史ドキュメンタリーというのは、歴史好きな常連のファンや当時のことを自分の体験として知っている世代は見てくれますが、何も知らない若い世代にまで浸透させるのは至難の業です。やっぱり他人事になるんですよね。どうしても対岸の火事のような形で受け取る人が多く、なかなか話に入り込んでもらえない。戦争を知る証言者の話を聞いても、「自分は戦争のことを何も知らなかった」と反省はするかもしれないけれども、一方で説教されているみたいだなと感じてしまう。単なる知識の獲得、お勉強で終わってしまい、自分たちをとりまく世界ときりむすぶ思考にまでは、なかなか発展していかないのです。

そこで、思い切った演出を試みることにしました。現代の若者が過去に入り込んで、当時の世界を疑似体験するという設定にしたのです。主演の山田孝之さんがフィルムの中に入って、過去の一部になる。そうすれば見た人が、自分が今生きている世界と過去の世界がどのような関係にあるのかを考える材料を感覚的に得ることができ、自分の経験に引き寄せて考えるきっかけになるのではないかと思ったのです。

「非公式の権力」と戦後日本の歪み

――戦後日本は「非公式の見えない権力」によって作られてきたというお話がありました。なぜこうした権力は不可視になってしまったのでしょうか。

貴志:要因の一つに、戦前・戦中期の公文書が破棄されてしまったことが挙げられます。他の国、たとえばアメリカの占領と同時にナチスが追放されたドイツでは、このようなことは起こりませんでした。しかし日本の場合は、1945年8月14日のポツダム宣言受諾から、9月2日の占領開始までに2週間強のタイムラグがあって、その間に日本中で、役所や軍は公文書を全部燃やしてしまったのです。そのため、軍や政府が戦争中に何をしていたか十分な検証がなされませんでした。

より本質的な要因は、アメリカの冷戦戦略です。アメリカは、戦時中の旧支配層を利用して、日本を統治しようとしました。戦時中の権力構造を温存し、アメリカの国家戦略に沿って、日本を、冷戦下の「反共の砦」、アジアにおける資本主義陣営の前線基地として改造したのです。ですから、「旧秩序」を一身に体現していたような岸信介や児玉誉士夫などのグループを支援し、ご都合主義的に結託したわけです。

――建前としては、日本を民主国家にしていくと言いながら、実際は「非公式の権力」を利用して占領統治を行うわけですね。

貴志:そうですね。表向きはアメリカがファシズムを追放し、戦犯容疑者を裁いて、日本を民主主義国家に生まれ変わらせたというストーリーになっているけれども、現実は全然違っていました。旧軍人や政治家など一部の支配層や財界人にとっては、なかば公然の事実ですが、それは公式の場では出てこない事実ですから、実際には非公式ということになります。

敗戦直後というのは、米軍に食い込んで利権にあずかることが成功の第一歩という時代です。「民主化のストーリー」を金科玉条として信じていたら、お金儲けはできません。たとえば戦後のヤミ市では、米軍と癒着し、物資の横流しをする人たちがいました。ヤミ市で儲けて戦後日本社会で成り上がり、新興成金として「非公式の権力」のシステムを支えた人がたくさんいます。

――東京一極集中もそのような「非公式の権力」によって生み出されたのでしょうか。

貴志:たとえば戦前の日本では、関西、特に大阪の文化的・経済的影響力は今とは比較にならないほど大きなものでした。1920年代、30年代の日本の政治・経済は、首都圏と関西圏、二つの中心を持つ構造となっていました。

しかし、いわゆる、ヒト・モノ・カネ、そして情報も、東京に一極集中させたほうが、日本の支配層にとっても、占領国アメリカにとっても都合がいい。戦後、日本を冷戦の最前線の基地とし、アメリカの軍需産業に組み込むという占領プランに従って、東京一極集中のシステムが形成されていきます。それから、多くの識者が指摘するとおり、アメリカの意向を政府が実現する対米依存のシステムもより堅牢になっていきました。私は、このようなシステムを一言で「昭和の呪縛」と評しています。

――アメリカの占領プランは、具体的にどのようなものだったのでしょうか。

貴志:そもそも当初は日本をスイスのような永世中立国にして、日本が再び軍事国家にならないように、農業・軽工業を中心とした国にするというのが、アメリカの占領プランだったのです。しかし、40年代後半、中国で起きていた国共内戦の戦局変化とともに、このプランは劇的に変わっていきます。1948年には、中国共産党が勝利すると予想されるようになっていました。実際に1949年に中華人民共和国が成立し、北東アジアにおける冷戦の激化が確実視される。そこで、先ほどもお話ししたとおり、日本を冷戦の前線基地にしようということになるわけです。さらに、日本をアメリカの軍需産業の下請け工場としたい。そのためには日本の重化学工業を盛んにして、経済成長させなければいけない。つまり日本の経済成長は、アメリカの北東アジアにおける冷戦戦略によってもたらされたのです。

アメリカから日本に、とにかく生産力を拡大してほしいという要請がありました。そのための資本や技術はアメリカが用意し、為替も1ドル360円に設定されました。日本を国際社会に復帰させ、IMF(国際通貨基金)に加入させたのもアメリカです。日本がアメリカの下請け工場としてフル回転するためには、多くの労働力も必要となります。1964年前後には、第一次ベビーブーム(1947~49年)のときに生まれた若者、つまり団塊の世代が、安価な労働力として大量に動員されます。

産業的要請によって、若者たちは、地方から東京に吸い上げられる。いわゆる集団就職や出稼ぎです。彼らの多くは、低賃金で自由な時間も少なく、果てしなく続く単純労働におしつぶされました。その犠牲の上に、高度成長はなしとげられたのです。非正規労働者を酷使して、産業の生産を拡大するという「犠牲のシステム」がこのとき生まれました。高度成長期に形成された、大企業の正社員と非正規労働者の間の経済格差という二重構造は、当時から問題だとされていました。しかしそれは、是正されるどころか、より深刻な形で、私たちの社会に根付いていくことになっていきます。

取材・文 中村健太郎

後編はこちら

http://borderweb.tokyo/2020-11-kishi-2